J-CAT®の特徴

特徴1 活用目的に合わせた算定法を提供

J-CAT-建築(2024.10正式版。算定ソフト及びマニュアル。以下、同じ。)では、設計から竣工までの最も標準的な利用を想定した「標準算定法」、 設計初期段階の概算用の「簡易算定法」、竣工段階の精算等用の「詳細算定法」と、活用目的に合わせた3つの算定法を用意しています。

なお、「詳細算定法」は、(一社)日本建築学会の「建築物のLCAツール」(AIJ-LCA_LCW_ver.6.02)を活用し、J-CAT-建築としては「建築物のLCAツール」への入力を支援する「仕訳表」及び「集計表」並びに「標準算定法」等と同様の形式での出力を支援する「ホールライフカーボン算定結果表示ソフト」を用意しています。

また、J-CAT-戸建(2025.11 試行版。算定ソフト及びマニュアル。以下、同じ。)では、設計から竣工までの最も標準的な利用を想定した「標準算定法」を用意しています。

算定ソフト_簡易算定法(J-CAT-建築)

| EXCELファイル名 | 内EXCELシート |

|---|---|

| 1_J-CAT_Software_Simplified Calculation |

表紙、注意事項、入力手順、入力シート(A1~5,B2~5,C1~4)、入力シート(B1)、入力シート(B6,7)、算定結果、詳細算定結果、算定結果報告用シート |

算定ソフト_標準算定法(J-CAT-建築、J-CAT-戸建)

| EXCELファイル名 | 内EXCELシート |

|---|---|

| 2_J-CAT_Software_Standard Calculation |

表紙、注意事項、入力手順、入力シート( A1~5,B2~5,C1~4)、入力シート(B1)、入力シート(B6,7)、算定結果、詳細算定結果、算定結果報告用シート、EPD組込 |

| J-CAT_DH_Software_Standard Calculation_v1.0_beta |

詳細算定法支援ツール(J-CAT-建築)

| EXCELファイル名 | 内EXCELシート |

|---|---|

| 3_J-CAT_Classfication Table (内訳書)仕訳表 |

建、電、空、衛、昇、算出分類、複合原単位、コード表電、コード表空、コード表衛、コード表昇、電気主要設備機器、配管・ケーブル |

| 4_J-CAT_Summary Table (集計表) |

GHG排出量計算集計表、複合原単位、排出原単位、電、空、衛、昇、SHASE、物価補正 |

| 5_J-CAT_Software_Detailed Calculation (算定結果表示ソフト) |

表紙、注意事項、入力シート (A1~5,B2~5,C1~4,B6,7)、算定結果、算定結果報告用シート |

特徴2 ホールライフカーボン(WLC)の算定が可能

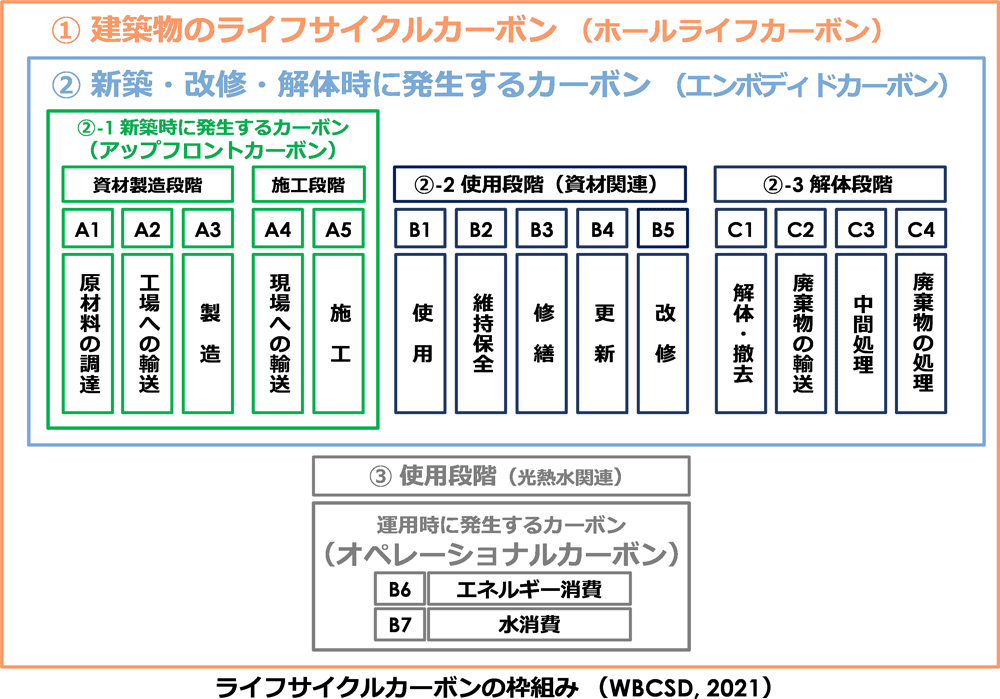

J-CATでは、ISO21930における表記区分に準拠した形で、原材料の調達(A1)から施工(A5)までのアップフロントだけでなく、使用段階(B1~B7)に加えて、解体・撤去(C1)から廃棄物の処理(C4)まで、建築物のライフサイクル全体を通じたホールライフカーボンの算定が可能です。

なお、補足情報のD区分(再利用・リサイクル・エネルギー回収等)については、将来的に算定を検討することとしています。

特徴3 金額ではなく数量ベースでも算定が可能

J-CATでは、排出量原単位は産業連関表に基づく(一社)日本建築学会の「AIJ-LCA原単位データベース」を基本としていますが、従来から多用されている簡易的な金額ベースではなく、物価上昇や契約金額の変動などの影響を受けない資材数量ベースの算定も可能です。

特徴4 デフォルト値の充実

J-CATでは、冷媒によるフロン漏洩量算定方法は、国際的な算定方法と整合した算定方法を用いています。ただし、J-CAT-建築では漏洩率の設定は公表済の最新統計値を用いるとともに、削減策も反映可能な枠組みとしています。J-CAT-戸建では、漏洩率の設定は公表済である最新の統計値を用いています。

そのほか、更新周期及び修繕率については、最新の(公社)ロングライフビル推進協会(BELCA)のデータ集及び(一財)建築保全センター(BMMC)の建築物のLCCデータ集を参考に初期値を設定しています(BELCAとBMMCの平均値等)。

特徴5 算定結果情報の充実

J-CATでは、ホールライフカーボン、アップフロントカーボンの詳細な内訳、時間経過に伴う算定条件の変化を加味した結果表記、炭素貯蔵量の表記など、多様な活用を想定した詳細な算定結果を表示できます。

また、CASBEE評価結果書式を参考に、建物概要、外観、評価結果、配慮事項で構成された一般向けの結果表記、専門家向けの結果表記の2つを用意し、算定者の目的に合わせて活用できます。

5つの特徴に加えて、J-CATでは、資材数量削減、低炭素資材採用、EPD(環境製品宣言)の活用、木材利用、施工努力、長寿命化、フロン削減、オペレーショナルとエンボディドのトレードオフなど、多様なGHG排出量削減手法に対応可能です。